全球地震频发,今年已经发生了17次6级以上地震——背后的真相和我们的应对方式

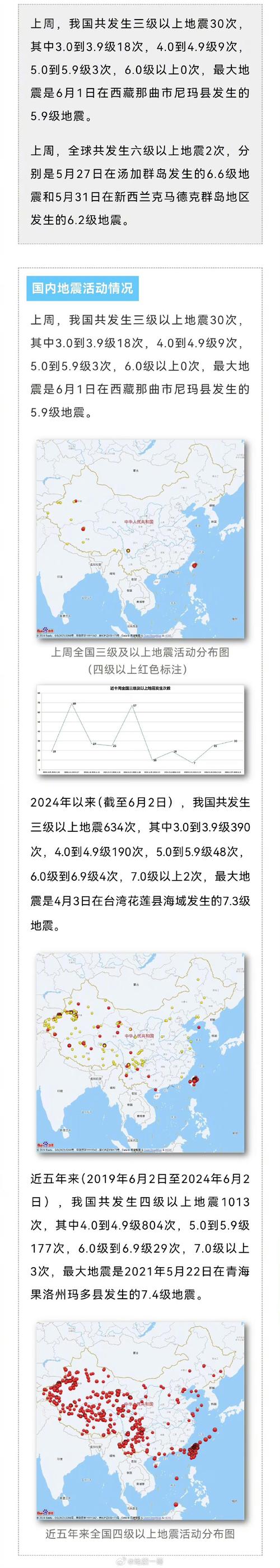

今年,地球似乎特别活跃。根据最新数据,世界各地发生了17次6级以上地震,不仅造成了财产损失和人员伤亡,也引起了公众的广泛关注和热烈讨论。地震频发背后的原因是什么?我们应该如何面对这个挑战?本文将结合当前的热门话题,为您进行深入的分析。

地震频发现象及其原因

地球活动加剧,六级以上地震频繁发生,这一现象背后,既有自然因素,也有人为因素,全球气候变化,地壳板活动增强,可能是地震频繁发生的重要原因,人类活动对自然环境的破坏,如过度开采、工程建设等,也可能间接导致地震活动。

地震带来的社会影响

六级以上地震不仅造成严重财产损失,还造成人员伤亡和家庭破坏。对于受灾地区的人来说,重建家园、恢复生产生活秩序是一项艰巨的任务。这些地震也引起了公众对自然灾害防治的关注和讨论。

应对策略与当前热点话题相结合

面对频繁的地震挑战,要采取积极的应对策略,加强地震监测预警系统建设,提高预测准确性,加强防灾减灾知识的普及,提高公众的防灾意识和自救能力。绿色建筑、可持续发展等热门话题也应融入我们的思考。在灾后重建过程中,要注重绿色建筑技术的运用,确保建筑的安全性和可持续性。还要反思人类活动对环境的影响,促进可持续发展,减少自然灾害的发生。

展望和呼吁未来

面对地球的挑战,我们不能忽视它。我们需要加强研究,探索频繁地震的真正原因,并采取有效的应对措施。我们还应呼吁公众关注自然灾害的预防和应对,共同为地球的可持续发展做出贡献。

今年,世界各地发生了许多六级以上地震,引起了社会的广泛关注。这些地震不仅带来了财产损失和人员伤亡,也反映了人与自然的关系。面对这一挑战,要加强地震监测预警系统建设,普及防灾减灾知识,还要注重绿色建筑技术的运用,促进可持续发展,减少自然灾害的发生。地震频发,绿色建筑,可持续发展,这些关键词不仅代表了当前的挑战,也代表了我们未来的方向,让我们共同努力,为地球的可持续发展做出贡献。

开头段

今年,地球似乎已经进入了“振动模式”,仅仅几个月就发生了17次CET-6或以上的地震。频繁的地震活动不仅引起了全世界的关注,也让我们对地球的未来充满了不安和怀疑。

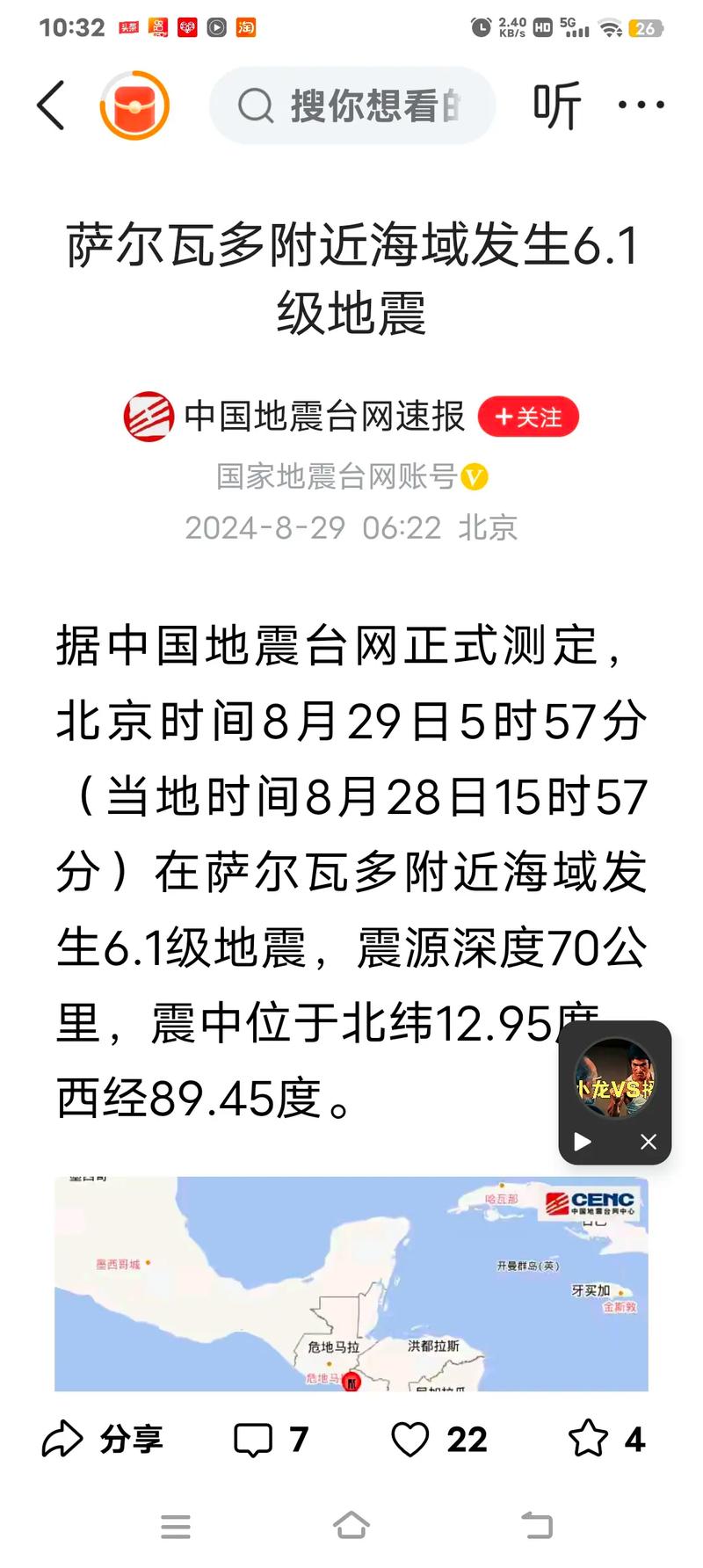

今年,地球似乎已经进入了“振动模式”,仅仅几个月就发生了17次CET-6或以上的地震。频繁的地震活动不仅引起了全世界的关注,也让我们对地球的未来充满了不安和怀疑。从年初的土耳其强震到最近南美洲的持续震动,每一次地震都提醒我们,地球的内部力量远比我们想象的要强大和复杂。

地震频发的原因是什么?科学家指出,板块运动是主要原因之一。地球表面由许多大大小小的板块组成。这些板块在地球内热对流的作用下不断移动、碰撞和分离,导致地震。今年地震频率高、强度大,似乎超出了传统解释的范围。

气候变化,这一热门话题也被认为是影响地震活动的重要因素之一。全球变暖导致极地冰川融化,海平面上升,改变地壳的压力分布,可能导致地震、暴雨、干旱等极端天气事件的增加,也可能通过影响地下水位和地质结构间接加剧地震风险。

科技发展与防灾减灾这是另一个不容忽视的问题。随着科学技术的进步,地震预警系统得到了广泛的应用,可以在地震发生前几秒到几十秒发出警报,为人们争取宝贵的逃生时间。预警系统的覆盖范围和准确性仍有待提高,特别是在一些发展中国家和地区,预警系统的建设和维护仍面临诸多挑战。

社交媒体在地震信息传播中的作用也越来越突出。微博、微信、抖音平台已成为人们获取和共享地震信息的重要渠道,信息爆炸也带来了信息爆炸谣言和虚假信息的泛滥,如何在紧急情况下保证信息的准确性和及时性,已成为政府和媒体面临的一大难题。

国际合作在应对地震灾害中起着关键作用,面对全球地震威胁,各国需要加强合作,共享地震监测数据,共同开展科研,提高防灾减灾能力。联合国教科文组织等国际机构也在积极推进全球地震预警网络建设,努力在全球形成有效的地震防御体系。

公共教育和应急演练同样重要的是,只有提高全民的防灾意识和自救能力,才能在地震来临时最大限度地减少伤亡。学校、社区和企业应定期组织地震应急演练,普及地震知识和逃生技能,确保每个人在关键时刻都能做出正确的反应。

频繁的地震也引发了对城市规划的反思。城市建设抗震设防标准是否足够?旧建筑的加固改造是否到位?生命线工程抗震能力是否可靠?这些问题在城市规划建设中需要高度重视。

如何应对地震挑战?加强地震科学研究,深入探讨地震发生的机制和规律,提高地震预测的准确性。完善地震预警系统,扩大覆盖范围,提高预警的及时性和准确性。加强国际合作,共享资源,共同应对地震灾害。提高公众防灾意识,普及地震知识,增强自救互救能力。

频繁的地震不仅是对自然的警示,也是对我们人类智慧的考验。只有科学应对,未雨绸缪,才能在这场与自然的较量中赢得主动,保护我们共同的家园。

通过这篇文章,我们希望引起更多人对地震问题的关注,共同努力建设一个更安全、更和谐的社会。地震频发,气候变化,科技发展,国际合作,公共教育等待关键词,不仅是当前的热门话题,也是我们应对地震挑战的重要方向,让我们携手迎接未来的挑战。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...